नर्मदा बचाओ आंदोलन (एनबीए) ने लगातार महिलाओं से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाया है, विशेष रूप से बड़े पैमाने पर विकास परियोजनाओं के कारण जबरन विस्थापन के विनाशकारी प्रभाव पर ध्यान केंद्रित किया है। इस प्रकार के विस्थापन के कारण आर्थिक संसाधनों और आजीविका की हानि से लेकर, महिलाएं गहरे सामाजिक परिणामों का सामना करती हैं, जिनमें सांस्कृतिक, सामुदायिक और पारिवारिक संबंधों का विघटन, भाषा का क्षरण, और सामाजिक अलगाव शामिल है।

महिलाओं, विस्थापन और सरदार सरोवर परियोजना

सरदार सरोवर परियोजना के कारण महिलाओं पर पड़े गहरे प्रभावों को देखते हुए, नर्मदा बचाओ आंदोलन (एनबीए) ने 1990 के दशक में देश भर के महिला आंदोलनों और संगठनों के साथ मजबूत गठबंधन बनाए। यह वही समय था जब महिला आंदोलन देशभर में सक्रिय और सशक्त उपस्थिति दर्ज कर रहा था। एनबीए ने इस बात पर जोर दिया कि जबरन बेदखली और विस्थापन का असर विशेष रूप से महिलाओं पर पड़ता है। इसलिए, उसने निम्न बातों की वकालत की:

- पुनर्वास नीतियों और कानूनों में महिलाओं को शामिल किया जाए।

- महिलाओं को पुनर्वासित किए जाने का विशेष अधिकार दिया जाए।

- विकास परियोजनाओं की योजना बनाते समय निर्णय प्रक्रिया में परियोजना प्रभावित लोगों को शामिल किया जाए।

सबसे महत्वपूर्ण, परियोजन प्रभावितो को इन परियोजनाओं की मूल अवधारणा पर सवाल उठाने का अधिकार दिया जाए-

• क्या ये परियोजनाएं न्यायसंगत, समान और टिकाऊ हैं?

• परियोजना से किसे लाभ होता है, और किसे कीमत चुकानी पड़ती है?

• क्या इन बड़ी महाकाय परियोजनाओ के बजाय कोई बेहतर, टिकाऊ विकल्प मौजूद हैं?

महिला और विस्थापन को लेकर, 1990 के दशक में एनबीए के प्रतिनिधियों ने भारत भर में महिला आंदोलन की बैठकों में सक्रिय भागीदारी की, लेकिन एक प्रमुख मील का पत्थर था चौथे विश्व महिला सम्मेलन के लिए बीजिंग सम्मेलन की तैयारी हेतु बैठक का नर्मदा घाटी मे आयोजन।

सात्तलाई: बीजिंग महिला सम्मेलन (1995) की ऐतिहासिक तैयारी बैठक

चौथे बीजिंग महिला सम्मेलन से पहले भारत के विभिन्न हिस्सों में तैयारी बैठकें आयोजित की गईं। ऐसी ही एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन एनबीए ने नर्मदा घाटी में किया, ताकि विकास परियोजनाओं से विस्थापित समुदायों के अधिकारों के लिए संघर्षरत विभिन्न आंदोलनों और गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) की आवाज़ इस वैश्विक सम्मेलन तक पहुँच सके।

चूँकि एनबीए विदेशी चंदा स्वीकार नहीं करता था, इसलिए एक विशेष व्यवस्था की गई। एनबीए ने विभिन्न आंदोलनों और संगठनों के प्रतिनिधियों को भोजन और ठहरने की व्यवस्था प्रदान की, जबकि आवश्यकतानुसार यात्रा व्यय बीजिंग सम्मेलन की समन्वय समिति द्वारा वहन किया गया।

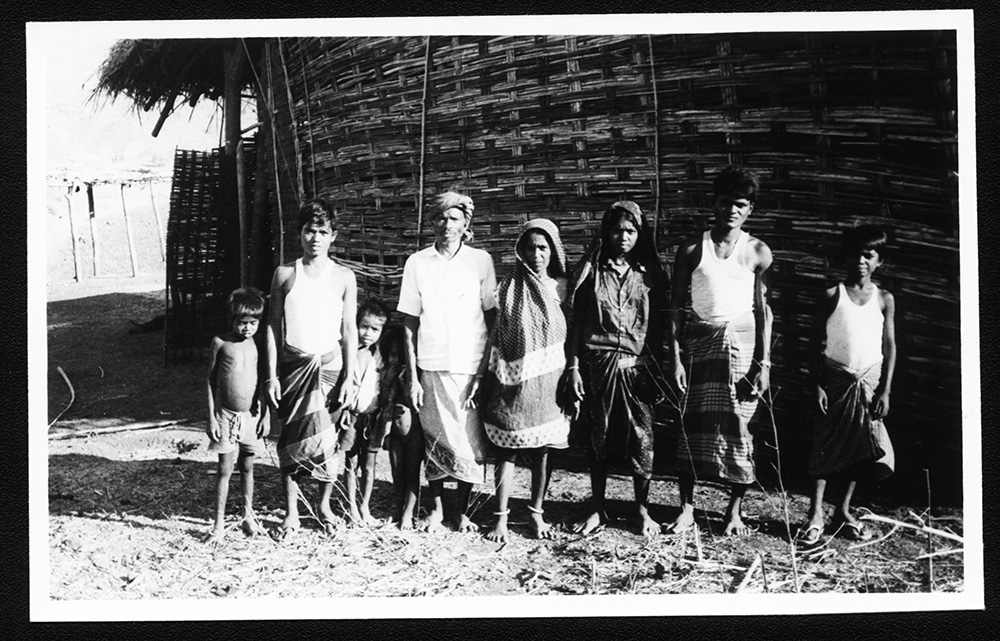

मुझे आज भी स्पष्ट रूप से याद है कि यह तैयारी बैठक सात्तलाई गाँव (जिला धार, मध्य प्रदेश) में 26 से 28 मार्च, 1995 के बीच हुई थी। सात्तलाई, एनबीए का एक मज़बूत गढ़ था। स्थानीय लोगों ने बड़े आत्मीय भाव से 250 से अधिक महिला प्रतिनिधियों का स्वागत किया और तीन दिनों तक उनके लिए भोजन और आवास की व्यवस्था की। इस बैठक की विशेष व्यवस्था यह थी कि नर्मदा घाटी की महिलाएँ, एनबीए की महिलाएँ और सात्तलाई की महिलाएँ पूरे देश से आई प्रतिनिधियों के साथ चर्चाओं और संवाद में भाग लें, जबकि सभी व्यवस्थागत और लॉजिस्टिक कार्यों की ज़िम्मेदारी एनबीए के पुरुषों ने निभाई। इससे यह सुनिश्चित हुआ कि महिलाएँ पूरी तरह चर्चा और विचार-विमर्श पर ध्यान केंद्रित कर सकें। सचमुच, एनबीए के वरिष्ठ (पुरुष) कार्यकर्ता और सात्तलाई के पुरुषों ने यह ज़िम्मेदारी बड़े परिश्रम और निष्ठा से निभाई। इन तीन दिनों में महिलाओं ने गहन चर्चाएँ कीं, प्रस्तुतियाँ दीं और सामूहिक रूप से एक मांगपत्र (Charter of Demands) तैयार किया, जिसे बीजिंग महिला सम्मेलन में प्रस्तुत किया गया। यह मांगपत्र इस नाम से जाना गया:

सात्तलाई घोषणा – विस्थापन के खिलाफ महिलाएं

फोटो क्रेडिट: एनबीए

ऐतिहासिक दस्तावेज़ की खोज

मैं लंबे समय से इस ऐतिहासिक तैयारी बैठक के बारे में लिखना चाहती थी, क्योंकि यह वैश्विक महिला और जन अधिकार आंदोलन में एक मील का पत्थर साबित हुई थी, खासकर विकास से उत्पन्न जबरन विस्थापन के संदर्भ में। लेकिन मेरे पास सात्तलाई घोषणा-पत्र का पूरा पाठ और भाग लेने वाली सभी संगठनों की सूची नहीं थी। मेरे पास केवल एक फोटो थी, जो इस महत्वपूर्ण घटना का पूरा महत्व बयान करने के लिए पर्याप्त नहीं लगती थी।

इसके अलावा, जबकि नर्मदा बचाओ आंदोलन में महिलाओं ने असाधारण भूमिका निभाई थी, नेतृत्व की जिम्मेदारियाँ भी संभाली थीं, लेकिन बीजिंग सम्मेलन में कोई महिला प्रतिनिधि एनबीए से नहीं गई थी। इसका मतलब था कि विश्व सम्मेलन में क्या हुआ, वह हमारे लिए largely अज्ञात रहा, क्योंकि यह इंटरनेट के सहज और मुक्त उपलब्ध समय से पहले की बात थी।

इन सीमाओं के बावजूद, एनबीए ने यह सुनिश्चित किया कि यह तैयारी बैठक पूरी तरह से संगठित हो और मांगों का घोषणा-पत्र तैयार होकर वैश्विक मंच तक पहुँचाया जाए। इसलिए यह मेरे लिए अत्यंत सुखद आश्चर्य था कि एनबीए की स्थायी समर्थक दिल्ली फोरम की मेरी हाल की मुलाकात (अगस्त 2025) के दौरान मुझे स्वाश्रय (वडोदरा) और विकास अध्ययन केंद्र (मुंबई) द्वारा प्रकाशित एक पुस्तिका मिली, जिसमें सात्तलाई तैयारी बैठक का विस्तारपूर्वक दस्तावेजीकरण किया गया था।

इस पुस्तिका में उन महिलाओं की गवाही शामिल है, जिन्होंने इस बैठक में भाग लिया था, सभी भाग लेने वाले संगठनों की सूची है, और सबसे महत्वपूर्ण रूप से, सात्तलाई घोषणा-पत्र का पूर्ण पाठ भी मौजूद है।

मैं दिल से दिल्ली फोरम की आभारी हूँ, जिन्होंने इस अमूल्य 30 साल पुराने दस्तावेज़ को संरक्षित रखा।

सात्तलाई घोषणा- भविष्य के संरक्षण में

In Defence of Future नामक पुस्तिका के रूप में प्रकाशित, यह अंग्रेजी पुस्तिका स्वर्गीय बीना श्रीनिवासन ने संपादित किया था। बीना एक बेहद प्रभावशाली नारीवादी और मेरी करीबी मित्र रही। बीना और उसने स्थापित की स्वाश्रय स्त्री संगठन, गुजरात में एनबीए की समर्थकों में से एक थीं, उस समय जब राज्य और राज्य की मुख्य धार वाला समाज एनबीए के प्रति विरोधी और यहां तक कि आक्रामक भी था। पुस्तिका में शामिल चित्रांकन एन.बी.ए. के एक अन्य अटल समर्थक और प्रतिष्ठित वृत्तचित्र फ़िल्मकार, स्वर्गीय के. पी. ससी द्वारा किए गए हैं।

बिना द्वारा संपादित यह पुस्तिका एक प्रेरक प्रस्तावना से आरंभ होती है। प्रस्तावना के चुनिंदा अंश इस प्रकार हैं:

“…इस विकास से प्रभावित और इसके खिलाफ प्रतिरोध कर रही समुदायों का हिस्सा होते हुए, महिलाओं ने महत्वपूर्ण लेकिन अदृश्य भूमिकाएँ निभाई हैं। ऐसे आंदोलन और संघर्ष जिन्होंने बड़ी संख्या में महिलाओं को संगठित किया, वे भी विकास परियोजना से महिलाओं पर पड़ने वाले प्रभाव को पूरी तरह समझ नहीं पाए। वर्षों के संघर्ष और विनाश के बाद ही अब यह तथ्य सामने आने लगा है कि विकास का महिलाओं के जीवन पर कितना व्यापक और दूरगामी प्रभाव पड़ता है।

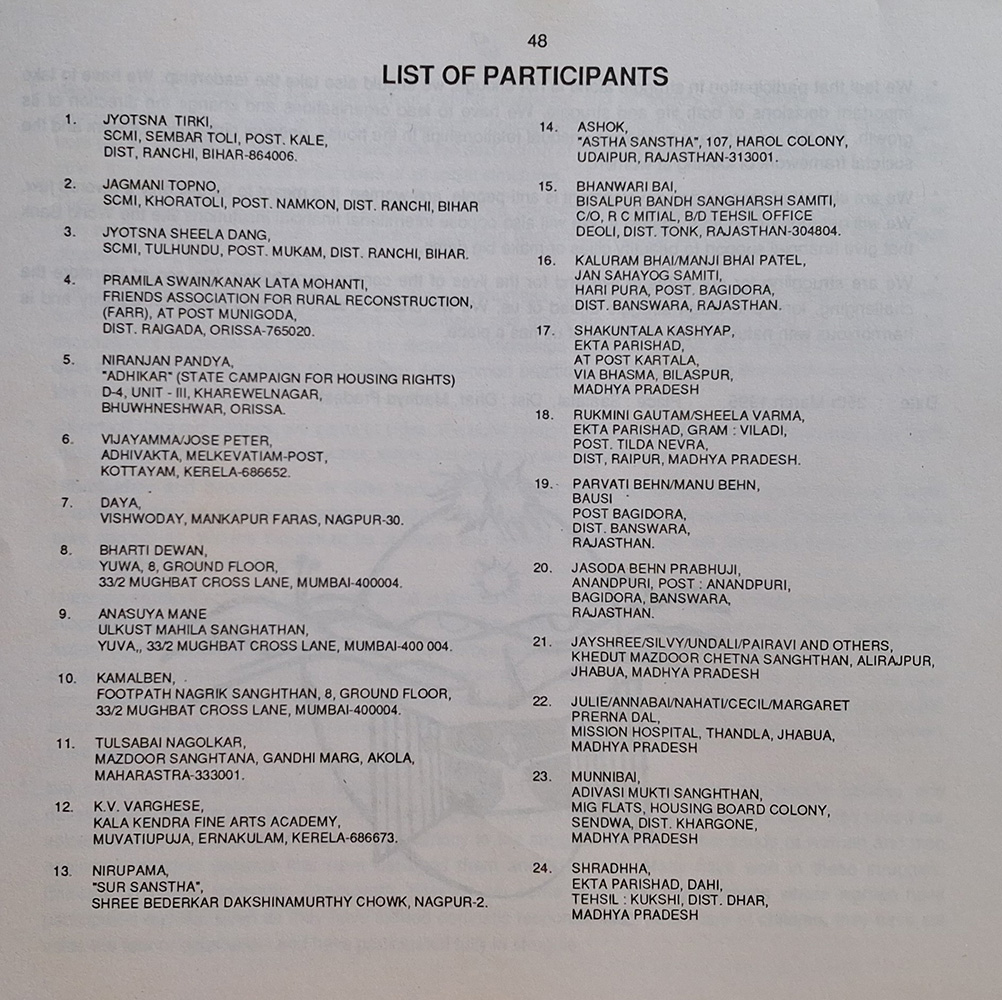

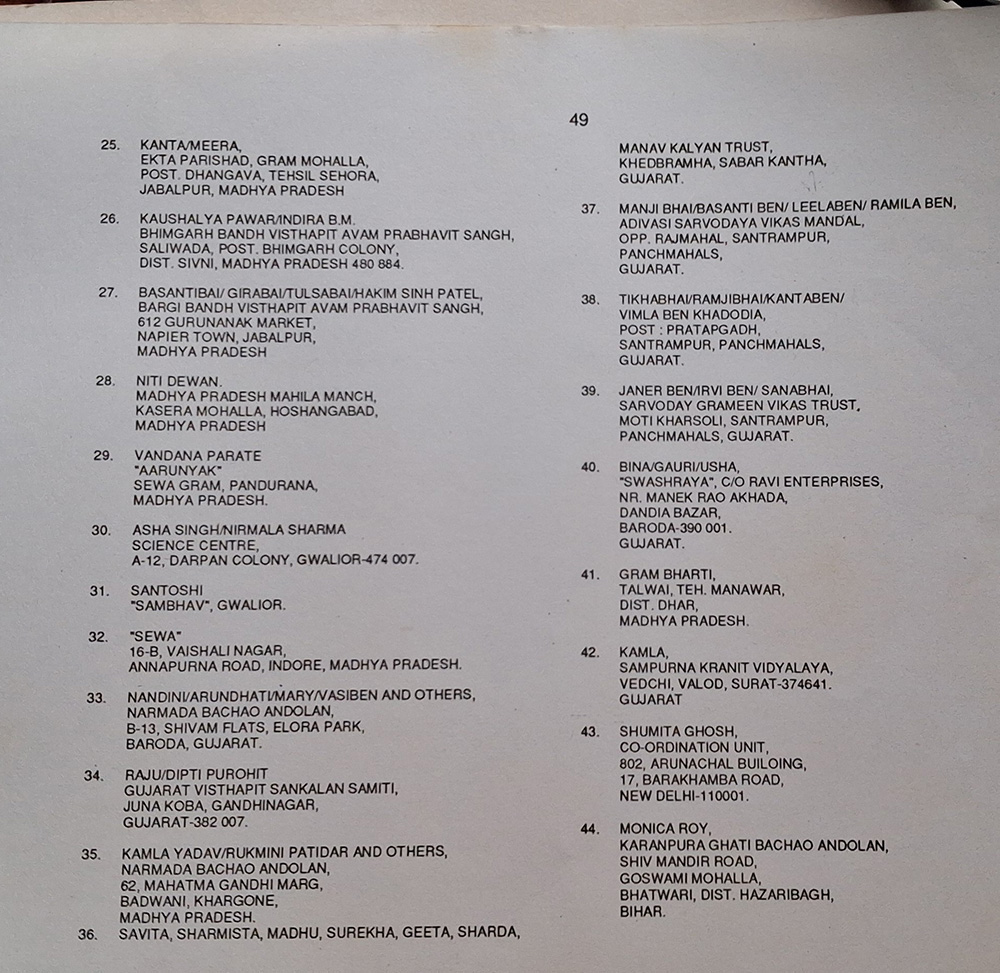

यह सब सात्तलाई में कई बार प्रमाणित हो गया, जब 26-28 मार्च 1995 को कुल 44 संगठन और सैकड़ों महिलाएं एकत्रित हुईं। नर्मदा के किनारे स्थित सात्तलाई, जिसका एक हिस्सा सरदार सरोवर परियोजना के तहत जलमग्न होने वाला है, एक प्रतीकात्मक चुनाव था। क्योंकि सात्तलाई विकास की योजनाओं के खिलाफ प्रतिरोध का प्रतीक है, साथ ही यहा लोगों की यह चाह भी दर्शाता है कि वे जीना चाहते हैं और संसाधनों को नष्ट करने के बजाय उनका संरक्षण करना चाहते हैं। यह बैठक नर्मदा बचाओ आंदोलन द्वारा दिल्ली के समन्वय इकाई (बीजिंग सम्मेलन के लिए समन्वय इकाई) की मदद से आयोजित की गई थी।

…शायद यह पहली बार था, जब विस्थापन के पश्चात प्रभाव और उसके महिलाओं पर प्रभाव को इस तरह से व्यक्त किया गया था… महिलाएं यह सब बिना आवाज उठाए या अपने प्राणों की आहुति दिए बिना नहीं सह गईं। यहाँ दर्ज प्रत्येक गवाही में पूरे दिल से प्रतिरोध का प्रमाण मिलता है। बिहार में हजारों महिलाओं ने नेतरहाट फायरिंग रेंज या कोएल कारो बांध का काम रोकने में सफलता पाई, नर्मदा घाटी की महिलाओं ने सामूहिक शक्ति से गुजरात में सरदार सरोवर परियोजना को आगे बढ़ने में राज्य को कठिनाई में डाल दिया, केवल कुछ उदाहरण देने भर से यह स्पष्ट हो जाता है कि महिलाएं अपने भूमि, जंगल और संस्कृति से अविच्छिन्न रूप से जुड़ी हैं, और वे अपने या अपने बच्चों के लिए उनके बिना भविष्य की कल्पना भी नहीं करतीं…

हम आशा करते हैं कि यह रिपोर्ट महिलाओं के अनुभवों और उनकी अभिव्यक्ति का एक दस्तावेज बनेगी। हर संघर्ष में उनकी उपस्थिति होते हुए भी महिलाओं की आवाजें कहीं भी कम ही मिलती हैं… हम आशा करते हैं कि यह रिपोर्ट अपने आप में बोलती रहेगी और यह कार्यकर्ताओं, व्यक्तिगत महिलाओं, संगठनों, नारीवादि संगठन और विद्वानों के लिए उपयोगी साबित होगी…

यह रिपोर्ट बुद्धिबेन को समर्पित की गई है, बुद्धिबेन एक आदिवासी महिला जिनका जीवन और मृत्यु दोनों संघर्ष का प्रतीक बन गए।”

पुस्तिका में निम्नलिखित कार्यकर्ताओं के साक्षात्कार संकलित हैं:

- जागमनी टोपनो – कोएल कारो बांध, एससीएमआई, बिहार

- ज्योत्स्ना शीला दांग – नेतरहाट फायरिंग रेंज, बिहार

- मोनिका रॉय – पिपरवा कोयला क्षेत्र, करनपुरा घाटी बचाओ आंदोलन, बिहार

- सुमिता, इंदिरा गांधी नहर, राजस्थान

- बसन्तिबाई – बारगी बांध विस्थापित संघर्ष समिति, मध्य प्रदेश

- कौशल्या पवार – भीमघर बांध संघर्ष समिति, मध्य प्रदेश

- इंदिराबाई – भीमघर बांध संघर्ष समिति, मध्य प्रदेश

- कांता मराठे – एकता परिषद, मध्य प्रदेश

- आशा सिंग – ग्वालियर विज्ञान केंद्र, ग्वालियर, मध्य प्रदेश

- निति दिवान – मध्य प्रदेश महिला मंच, मध्य प्रदेश

- मुन्नीबाई – आदिवासी मुक्ति संगठन, सेंदवा, मध्य प्रदेश

- जयश्री – खेडूत मजदूर चेतना संगठन, अलीराजपुर मध्य प्रदेश

- उडाली – खेडूत मजदूर चेतना संगठन, अलीराजपुर, मध्य प्रदेश

- प्रमिला – एफएआरआर, ओडिशा

- दीप्ति – सिपू-दांतीवाडा बांध, बनासकाठा , गुजरात

- कांता – माहि कडाना बांध, गुजरात

- गीता – मानव कल्याण ट्रस्ट, गुजरात

- सनाभाई – पनाम बांध, गुजरात

- उषा– स्वश्रेया, गुजरात

- बीना – स्वश्रेया, गुजरात

- नंदिनी (ओझा) – गुजरात विस्थापित संकलन समिति, गुजरात

- राजूभाई – गुजरात विस्थापित संकलन समिति, गुजरात

- भँवरीबाई – बिलासपुर बाँध संघर्ष समिति, टोंक, राजस्थान

- जशोदाबेन – कडाना बाँध, राजस्थान

- भारती – युवा (YUVA), मुंबई

- अनसूया – युवा (YUVA), धारावी, मुंबई

- कमल – युवा (YUVA), मुंबई

- मनीमाला – झारखंड

- पेर्वी – नर्मदा बचाओ आंदोलन, झाबुआ, मध्य प्रदेश

- बसीकाकी – नर्मदा बचाओ आंदोलन, वडगाम, गुजरात

- कमलुदीदी – नर्मदा बचाओ आंदोलन, निमाड़, मध्य प्रदेश

- अरुंधति (धुरू) – नर्मदा बचाओ आंदोलन, महाराष्ट्र

इतनी सारी महिला प्रतिनिधियों और अनेक संगठनों से जुड़ी अन्य महिलाओं ने, जो विकास परियोजनाओं से होने वाले जबरन विस्थापन के खिलाफ संघर्षरत थीं, तीन दिवसीय विचार-विमर्श के अंत में निम्नलिखित घोषणा पत्र तैयार किया, जिसे 1995 में बीजिंग में आयोजित चौथे विश्व महिला सम्मेलन को भेजा गया

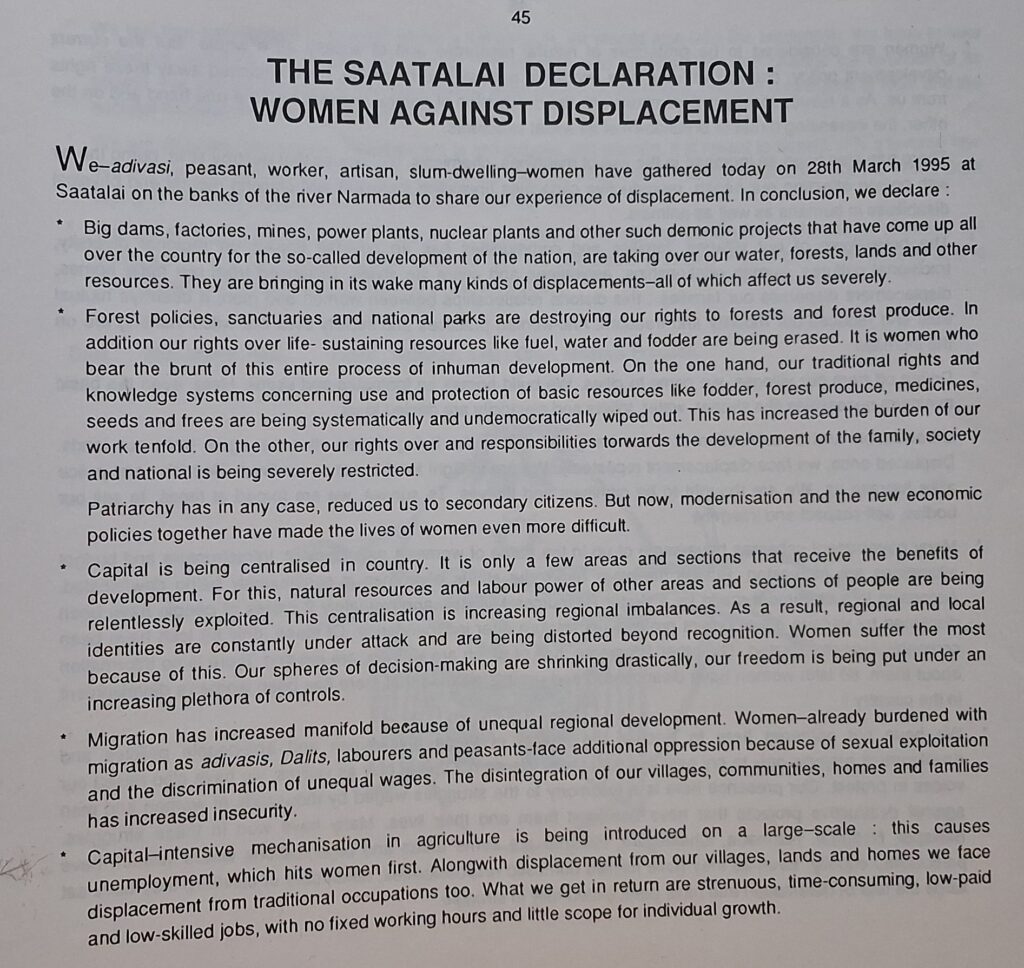

सतलाई घोषणा – विस्थापन के विरुद्ध महिलाएँ

हम आदिवासी, किसान, मज़दूर, कारीगर और झुग्गी-बस्तियों में रहने वाली महिलाएँ आज, 28 मार्च 1995 को, नर्मदा नदी के तट पर बसे सात्तलाई गाँव में एकत्रित हुई हैं ताकि हम अपने विस्थापन के अनुभव साझा कर सकें। अंत में, हम यह घोषणा करती हैं:

1. देश भर में तथाकथित राष्ट्रीय विकास के नाम पर बने बड़े बाँध, कारख़ाने, खदानें, बिजलीघर, परमाणु संयंत्र और अन्य ऐसे विनाशकारी प्रकल्प हमारे जल, जंगल, ज़मीन और अन्य संसाधनों पर क़ब्ज़ा कर रहे हैं। इनसे तरह-तरह के विस्थापन हो रहे हैं, जिनका सबसे अधिक और गहरा असर हम पर पड़ता है।

2. वन नीतियाँ, अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान हमारे जंगल और वनोपज पर से हमारे अधिकार छीन रहे हैं। साथ ही, ईंधन, पानी और चारे जैसे जीवन-निर्वाह संसाधनों पर से भी हमारे अधिकार मिटाए जा रहे हैं। इस अमानवीय विकास का बोझ सबसे ज़्यादा हम महिलाओं पर पड़ता है। एक ओर तो चारे, वनोपज, औषधि, बीज और पेड़ों जैसे मूलभूत संसाधनों के संरक्षण और उपयोग से जुड़े हमारे पारंपरिक अधिकार और ज्ञान-तंत्र को व्यवस्थित और अलोकतांत्रिक ढंग से मिटाया जा रहा है, जिससे हमारे श्रम का बोझ दस गुना बढ़ गया है। दूसरी ओर, परिवार, समाज और राष्ट्र के विकास में हमारे अधिकार और ज़िम्मेदारियाँ सीमित कर दी गई हैं। पितृसत्ता ने पहले ही हमें द्वितीय श्रेणी की नागरिक बना दिया था, लेकिन अब आधुनिकीकरण और नई आर्थिक नीतियों ने हमारे जीवन को और कठिन बना दिया है।

3. पूँजी का केंद्रीकरण देश में बढ़ रहा है। विकास का लाभ केवल कुछ ही इलाकों और वर्गों तक सीमित है। इसके लिए दूसरे क्षेत्रों और लोगों के प्राकृतिक संसाधनों और श्रम-शक्ति का निरंतर शोषण हो रहा है। इस केंद्रीकरण से क्षेत्रीय असमानताएँ बढ़ रही हैं और स्थानीय पहचानें मिटाई और तोड़ी-मरोड़ी जा रही हैं। इसका सबसे अधिक असर भी महिलाओं पर पड़ता है। निर्णय लेने का हमारा क्षेत्र लगातार सिकुड़ रहा है। हमारी आज़ादी बढ़ते नियंत्रणों के बोझ तले दब रही है।

असमान क्षेत्रीय विकास के कारण पलायन बहुत बढ़ गया है। आदिवासी, दलित, मज़दूर और किसान महिलाएँ पलायन के साथ-साथ यौन शोषण और असमान मज़दूरी का दोहरा बोझ झेलती हैं। हमारे समाज, घर और परिवार के बिखरने से असुरक्षा और बढ़ गई है।

5. कृषि में पूँजी-प्रधान मशीनीकरण बड़े पैमाने पर लाया जा रहा है। इससे बेरोज़गारी बढ़ रही है, जिसका पहला असर महिलाओं पर पड़ता है। हम अपने गाँव, ज़मीन और घरों से विस्थापित होती हैं और पारंपरिक पेशों से भी बेदखल हो जाती हैं। बदले में हमें कठिन, समय-खपाऊ, कम मज़दूरी वाले और कम कौशल वाले काम मिलते हैं, जिनमें न तो निश्चित कार्य-समय होता है और न ही व्यक्तिगत प्रगति की कोई संभावना।

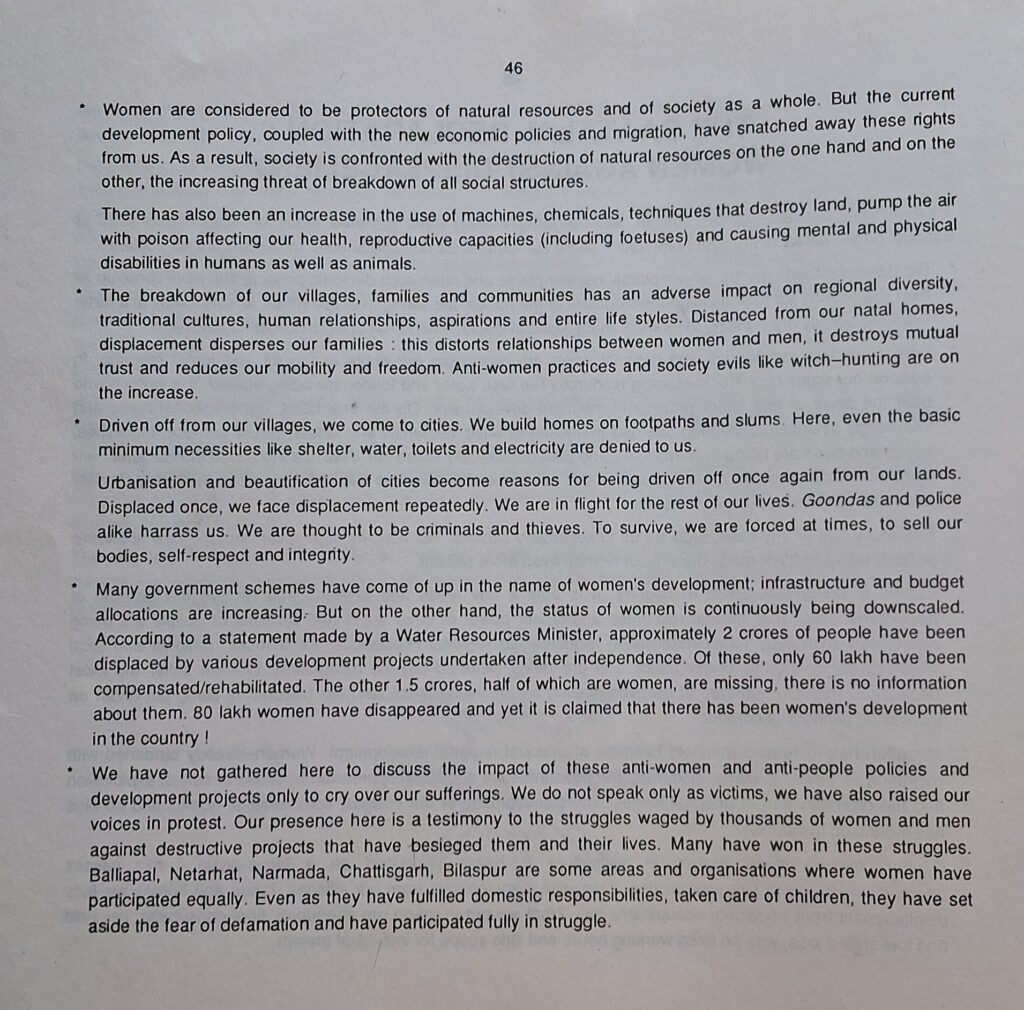

7. महिलाओं को प्राकृतिक संसाधनों और समाज की संरक्षिका माना जाता है। लेकिन वर्तमान विकास नीति, नई आर्थिक नीतियों और पलायन ने ये अधिकार भी हमसे छीन लिए हैं। इसके परिणामस्वरूप एक ओर समाज प्राकृतिक संसाधनों के विनाश का सामना कर रहा है और दूसरी ओर सामाजिक ढाँचे के टूटने के ख़तरे से जूझ रहा है।

8. मशीनों, रसायनों और ऐसी तकनीकों का बढ़ता उपयोग ज़मीन को नष्ट कर रहा है, हवा को ज़हरीला बना रहा है और हमारे स्वास्थ्य, प्रजनन क्षमता , यहाँ तक कि गर्भस्थ शिशु पर दुष्प्रभाव डाल रहा है। इससे मनुष्यों और पशुओं दोनों में मानसिक और शारीरिक विकलांगताएँ बढ़ रही हैं।

9. हमारे गाँवों, परिवारों और समुदायों के बिखरने से क्षेत्रीय विविधता, पारंपरिक संस्कृति, मानवीय रिश्ते, आकांक्षाएँ और संपूर्ण जीवन-शैली पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है। प्राकृतिक घरों से दूरी और विस्थापन से हमारे परिवार बिखर रहे हैं। इससे स्त्री-पुरुष के रिश्ते बिगड़ रहे हैं, आपसी भरोसा टूट रहा है और हमारी गतिशीलता व स्वतंत्रता घट रही है। औरतों के ख़िलाफ़ कुप्रथाएँ और सामाजिक बुराइयाँ जैसे डायन-ब्रांडिंग (डायन प्रथा) बढ़ रही हैं।

10. जब हमें गाँवों से बेदखल किया जाता है, तो हम शहरों में आते हैं। यहाँ हम फ़ुटपाथों और झुग्गी-बस्तियों में घर बसाते हैं। लेकिन यहाँ भी हमें बुनियादी सुविधाएँ जैसे मकान, पानी, शौचालय और बिजली नहीं मिलतीं। शहरों का शहरीकरण और सुंदरिकरण हमारे एक बार फिर उजड़ने का कारण बनता है। एक बार विस्थापित होने के बाद हम बार-बार विस्थापन झेलती हैं। हमारा पूरा जीवन भाग-दौड़ में बीतता है। गुंडे और पुलिस दोनों हमें सताते हैं। हमें अपराधी और चोर समझा जाता है। ज़िंदा रहने के लिए हमें कई बार अपनी देह, सम्मान और ईमानदारी तक बेचना पड़ता है।

महिला विकास के नाम पर कई सरकारी योजनाएँ आई हैं। ढाँचागत और बजटीय प्रावधान बढ़ रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर महिलाओं की स्थिति लगातार गिरती जा रही है। जल संसाधन मंत्री के एक बयान के अनुसार, स्वतंत्रता के बाद शुरू की गई विभिन्न विकास परियोजनाओं से लगभग 2 करोड़ लोग विस्थापित हुए हैं। इनमें से केवल 60 लाख का पुनर्वास और मुआवज़ा हुआ है। शेष 1.5 करोड़, जिनमें आधी महिलाएँ हैं, लापता हैं। 80 लाख महिलाएँ गायब हो गई हैं, और फिर भी यह दावा किया जाता है कि देश में महिला विकास हुआ है।

11. हम यहाँ केवल इन महिला-विरोधी और जन-विरोधी नीतियों व विकास परियोजनाओं के प्रभाव पर चर्चा कर अपनी पीड़ा व्यक्त करने नहीं आए हैं। हम केवल पीड़िता के रूप में नहीं बोलतीं। हमने प्रतिरोध की आवाज़ भी उठाई है। यहाँ हमारी उपस्थिति उन हज़ारों स्त्री-पुरुषों के संघर्षों की गवाही है, जो विनाशकारी परियोजनाओं के ख़िलाफ़ लड़े हैं। कई संघर्षों में जीत भी मिली है। बलियापाल, नेतरहाट, नर्मदा, छत्तीसगढ़, बिलासपुर कुछ ऐसे क्षेत्र और संगठन हैं, जहाँ महिलाओं ने बराबरी से भागीदारी की। घरेलू ज़िम्मेदारियाँ निभाते हुए, बच्चों की देखभाल करते हुए भी उन्होंने बदनामी के डर को छोड़कर पूरी तरह से संघर्षों में भाग लिया।

12. हमें लगता है कि केवल संघर्ष में भाग लेना काफ़ी नहीं है। हमें नेतृत्व भी सँभालना होगा। जीवन और संघर्ष दोनों से जुड़े महत्त्वपूर्ण निर्णय हमें लेने होंगे।

13. हमें संगठनों का नेतृत्व करना होगा और उनके विकास की दिशा बदलनी होगी। इसके लिए हमें घर में असमान रिश्तों, काम के असमान बँटवारे और महिलाओं को देखने के सामाजिक ढाँचे को बदलना होगा।

14. हमारे लिए यह स्पष्ट है कि आज का विकास जन-विरोधी और महिला-विरोधी है। इसका उद्देश्य केवल कुछ गिने-चुने लोगों को लाभ पहुँचाना है। हम मिलकर इसका विरोध करेंगे। हम अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं जैसे विश्व बैंक का भी विरोध करेंगे, जो बड़े बाँध बनाने या शहरों को सजाने-सँवारने के लिए वित्तीय मदद देते हैं।

15. हम अपने और आने वाली पीढ़ियों के जीवन के अधिकार के लिए संघर्ष कर रही हैं। इसलिए हम यह चुनौती स्वीकार करते हैं कि हमारे सामने एक लंबा और कठिन संघर्ष है। हम ऐसा समाज बनाएँगी, जो समानता पर आधारित हो और प्रकृति के साथ सामंजस्य में हो, जहाँ हम सबके लिए जगह हो।

समाप्त।

तारीख़: 25 मार्च 1995

स्थान: सात्तलाई, ज़िला धार, मध्यप्रदेश

सात्तलाई घोषणा और संगठनों की पूरी सूची संलग्न हैं ।

इस संकलन को साझा करने का महत्व:

मैं मानती हूँ कि सात्तलाई में तैयारी बैठक और 25 मार्च 1995 की सात्तलाई घोषणा महिलाओं के आंदोलन और जन आंदोलनों जैसे एनबीए में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर हैं। पहली बार विकास प्रेरित जबरन विस्थापन को खुले तौर पर भारत और वैश्विक मंच पर प्रमुख मुद्दा बनाने इतनी सारी महिलाये और जन आंदोलन साथ आए। यह दस्तावेज़ लोगों के संघर्ष, विशेषकर जबरन विस्थापन के खिलाफ महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका का एक अमूल्य रिकॉर्ड बना रहेगा।

नंदिनी ओजा

19-सप्टेंबर-25

*प्रारंभिक अनुवाद अंग्रेज़ी से ChatGPT की मदद से किया गया, जिसे बाद में अनेक संपादनों के साथ संशोधित किया गया।

(Preliminary translation was done from English with the help of ChatGPT with many edits)